Podría considerarme guionista de cómics, pero me he prodigado más bien poco. Empecé muy pronto (tendría quizá unos diez años), haciendo cómics para mi hermana, que aún no sabía leer, y esos tebeos protagonizados por nuestros muñecos fueron el germen y el campo de pruebas de mi interés por el medio. Escribí (y dibujé) decenas y decenas de estas aventuras, y la lástima es haber perdido la gran mayoría para poder revisitarlos, al menos con mis hijas. Pero evidentemente no he tenido ninguna educación formal en este aspecto. Cuando sonó la trompeta y pude ponerme a hacer El joven Lovecraft, como he explicado muchas veces, lo que hice fue poner en práctica todo lo que sabía bajo el amparo de uno de mis grandes maestros: Bill Watterson. El joven Lovecraft le debe muchísimo a Calvin & Hobbes, pero no todo. Con esta entrada me gustaría explicaros cuáles son mis influencias principales a la hora de escribir cómics.

|

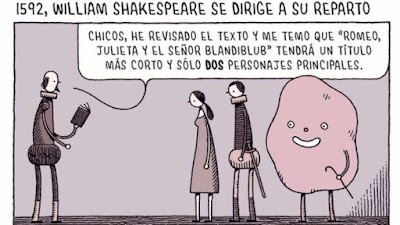

| Toriyama y Groening utilizaban elementos metanarrativos que usamos en EJL. |

|

|

La primera pero quizá menos evidente: el humor burro de Akira Toriyama. Ese hombre que, antes de hacerse famoso por la ensalada de hostias que terminó siendo Dragon Ball, hizo cosas maravillosas como Dr. Slump. No me malinterpretéis: yo he sido un gran fan de Dragon Ball (Bola de drac para mí siempre), coleccioné centenares de fotocopias en los 90, hice la primera mítica Serie Blanca y Serie Roja, y vi todos los episodios... de Toriyama. Lo que es la serie clásica, vamos. Hasta que "terminó". Para entonces, todos lo sabemos, era un avance sin frenos hacia su propia autodestrucción. Había hecho como Rumiko Takahashi en Ranma 1/2: se había metido en una espiral de la que ya no podía salir, porque el éxito de la serie era ya imparable. Quizá Tori ya no se sentía cómodo y seguía por inercia, porque era una máquina de hacer dinero. O quizá sí, quizá en el fondo le gustara. Pero lo mejor de Dragon Ball está en los primeros arcos argumentales. La primera búsqueda de las bolas. El primer malo: Pilaf. La Cinta Roja. Cor Petit/Piccolo. Los superguerreros. Namek, Freezer, Célula... los androides... ¡Hasta ahí como mucho! Pero lo mejor está en los primeros episodios: la cuadrilla que busca las bolas, el maestro Mutenroshi, el primer torneo de artes marciales... Ahí Toriyama aún destilaba su humor. Por eso la serie que me gusta de él es Dr. Slump. Dr. Slump (en cara siempre Arale) es humor, humor absurdo, humor verde, humor grueso... Eso es lo que me gustaba. Disfruté leyendo la serie cuando Planeta la sacó (lástima que no fuera en catalán), porque es ese el humor tonto que me gusta.

De ahí a otra de mis influencias. Matt Groening y Los Simpson. Es cierto que en Los Simpson hay docenas de guionistas y han pasado 30 años de programa (me quedo con... ¿digamos las 12 primeras?), como explica Mike Reiss en su libro Springfield Confidencial. Pero algo de Groening hay, sobre todo cuando lees sus cómics Vida en el infierno. Groening tiene una capacidad especial para reírse de sí mismo y de las pequeñeces del ser humano. Cómo me reí con El amor es el infierno o El trabajo es el infierno. Eso era lo que quería hacer yo.

|

| Los textos infinitos de Groening son divertidos porque son reales. |

Se unió a aquello el descubrimiento en mi postadolescencia de Monty Python, especialmente de su serie de televisión Flying Circus. Ahí es cuando entendí con deleite que se podía hacer humor con elementos de la alta cultura: ¿partidos de fútbol entre filósofos? ¿una vuelta ciclista de pintores? ¿un concurso en televisión de muertes famosas en el arte? Aquello me fascinó, y me conectó con una frase que había apuntado en una de mis agendas usadas como diario, cuando era bastante pequeño: "sin inteligencia no hay humor". No quiero, por Dios, compararme con esos gigantes, pero eso era lo que quería hacer yo: poder conectar elementos de la gran cultura para poder crear humor. Por eso Liniers en su momento me gustó mucho: Macanudo hacía lo mismo con una exquisita sensibilidad e imaginación.

Cuando leí Hark! A Vagrant de Kate Beaton todas las piezas encajaron. Kate Beaton utiliza todos los elementos a su disposición de la alta y la baja cultura, los pone en la batidora, y crea una tira cómica fantástica, llena de humor absurdo, afianzada en una tradición imponente, se ríe de románticos, de revolucionarios, de escritores, de políticos, de músicos... Era otra gran señal para ir en esa dirección. No es de extrañar que Laura y Carmen Pachecho se deshagan en elogios en el prólogo de la edición en castellano; luego lees su Divas de diván y entiendes todo. Beaton es una monstrua, consigue todo lo que a mí me gustaría haber hecho. Ahí de veras entendí que eso se podía hacer: mezclar elementos quizá a veces tan oscuros para el lector que no los pillará.

Porque en el fondo, uno escribe el cómic que le gustaría leer. Y quizá, de alguna manera, uno mismo es el lector ideal del cómic. En El joven Lovecraft siempre hay un montón de referencias de fondo: musicales, de arte, de otros cómics, de películas... Seguramente eso nos viene de Los Simpson. Quizá nadie más que Bart y yo las podamos pillar todas. ¿Es eso malo? Cuando leí La fiebre del estilo, la biografía de Valle-Inclán de Manuel Alberca y Cristóbal González, una cosa me quedó: no es el público el que le tiene que decir lo que le gusta al autor. Es el autor el que le tiene que decir lo que le gusta al lector. Algo así creí entender en unas declaraciones de Alan Moore. Todo seguía encajando.

|

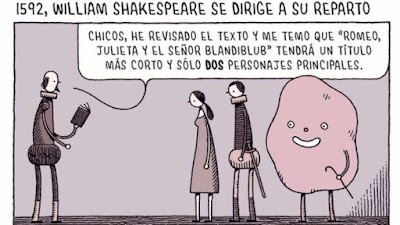

| Tom Gauld ha sido uno de los autores que más me han entusiasmado últimamente. |

Y llegamos a mi última referencia: Tom Gauld. Otro autor que juega con referentes literarios. Sus tiras son geniales. En sus recopilatorios (especialmente Todo el mundo tiene envidia de mi mochila voladora) hay oro puro en forma de tira cómica. Es cierto también que sus viñetas van en una publicación especializada y tienen un público muy concreto. Pero, caray, tienes que dominar el tema para hacer chistes sobre Dickens, las Bronte, o los románticos alemanes. Sin cultura tampoco habría humor.

Así que sirva este post para desgranar tanto mis principales influencias a la hora de escribir, como el resultado que me gustaría obtener. Todo eso tamizado por mi sensibilidad, especialmente inclinada a todo lo oscuro, tenebroso y oculto. Mezclando todo ello, algún día, volveré al cómic, haciendo el cómic que yo quería hacer.